青色彗星倶楽部 ― 2025年02月24日 21時50分53秒

足穂の作品に登場する「赤色彗星倶楽部」ならぬ「青色彗星倶楽部」のピンバッジ。

見るなり、「む、これはタルホチック…」と思いました。

でも実際には、「Blue Comet Motorcycle Club」すなわち「青色彗星オートバイ倶楽部」と呼んだほうが、より正確です。このクラブはペンシルバニアに実在しており、立派なサイトも開設しています。

■Blue Comet Motorcycle Club

1937年に結成された、全米で最も古いオートバイクラブのひとつで、さらに歴史をさかのぼれば、1913年結成の「Black Cats」というオートバイクラブがその前身だそうです。Black Cats から Blue Comet へ―。これまた実にタルホチックな話ではないでしょうか。

★

足穂の「赤色彗星倶楽部」は、彼の自伝的小説『弥勒』の中で、主人公・江美留少年の脳内に萌した幻影として登場し、

またずばり『彗星倶楽部』と題された作品の中では、「「北郊の神怪」「山手通りの覆面団」として伝えられた赤色彗星倶楽部」として言及されています。

いずれもオートバイは出てきませんが、ではオートバイと彗星はまったく関係ないかといえば、なかなかどうして、『一千一秒物語』に出てくる「彗星を取りに行った話」の主人公は、モーターサイクルにまたがって彗星狩りに出かけるし、

現実の足穂氏もバイクを憎からず思っていた形跡があります。

(妙な着物姿でバイクにまたがる足穂。山科川堤防上にて。撮影・松村實。出典:『稲垣足穂の世界―タルホスコープ』、平凡社、2007より)

…というわけで、このバッジはやっぱり足穂氏に進呈するのが至当な気がします。

★

今日は草団子を作るのに、よもぎを摘みに行きました。

うららかな陽射しの中、近所の土手で草摘みをしながら、「こういうのを平和というのだろうなあ」としみじみ思いました。

ウクライナに限らず、どうか世界に平安が訪れますように。

この願いが叶うことは、おそらく私が生きている間にはないでしょうが、だからこそ祈る意味があるし、祈らずにはいられないのです。

変わる歳末風景 ― 2024年12月30日 10時39分58秒

今年は郵便代の値上げのせいで、年賀状じまいをされた方も多いと思います。

私もご多分に漏れず、今年は賀状を書くのをやめてしまいました。「年賀状じまいの挨拶」すらさぼったので、かなり義理を欠くことになりますが、まあ自分は“その筋”の関係者でもないし、それほど義理を重んじることもなかろう…と達観することにしました。

★

(Prosit Neujahr ! 新年おめでとう!)

20世紀初めにドイツで刷られた古絵葉書。

空で行きずりの挨拶を交わす三日月と彗星、それを望遠鏡で見上げるスノーマン親子を、クロモリトグラフで仕上げたかわいい作品です。

消印を見ると、1909年12月31日に、ドイツ東部の田舎町ゲリングスヴァルデで投函されたものと分かります。

この種のカードは今も大量に残されていて、紙モノマーケットで一大勢力を誇っています。上のカードは日本の年賀状と同趣旨の、もっぱら新年の挨拶用ですが、クリスマスカードと一体化しているものも多く、この辺は国によっても多少習慣が異なるのでしょう。

★

ときに、ふと気になったのが、昨今のクリスマスカード事情です。

ひょっとして日本の年賀状離れと同様のことが、海の向こうでも起こっているのかなあ…と考えつつ検索すると、ただちに関連記事がいくつも出てきます。

たとえば、下はWEB版「The Citizen」誌に、同誌のシニア・レポーターであるPaul Owere 氏が寄せた記事で、つい先日、今年の12月25日に掲載されたものです。

(クリスマスカードの凋落:テクノロジーはいかに祝日の伝統を衰退させたか)

かつて年末の風物詩であったカードのやりとり。

12月の声を聞くと、そそくさとカードを準備し、一通一通メッセージを書き、投函したあと、お返しのカードが届くのが待たれたあの時間―。しかし、デジタル時代の到来とともに、少しずつ変化が生じました。メールが、インスタントメッセージが、そしてSNSが、人々の意識と行動を最初はゆっくりと、やがて急速に変えたのです。

Owere氏は述べます。

「人々がカードの必要性を疑問視し始めるまで、そう時間はかからなかった。単に祝日仕様の電子カードを送信したり、インスタグラムでお祝いのミームを共有したりするだけで済むのに、なぜカードを購入する費用、時間のかかる手書きのメッセージ、郵便代を気にする必要があるのか。

〔…〕多くの点で、テクノロジーは、ホリデーシーズン中に大切な人と有意義な形でつながるという、クリスマスカードの本来の目的に取って代わったようだ。

デジタルメッセージを送ると、より速く、より効率的で、多くの場合、より気楽に感じられるようになり、紙のカードを受け取ることで得られる期待感や親密さが失われた。封筒を開いて心のこもったメッセージを見つけ、マントルピースや冷蔵庫にカードを飾るという魔法は、薄れ始めたのだ。」

〔…〕多くの点で、テクノロジーは、ホリデーシーズン中に大切な人と有意義な形でつながるという、クリスマスカードの本来の目的に取って代わったようだ。

デジタルメッセージを送ると、より速く、より効率的で、多くの場合、より気楽に感じられるようになり、紙のカードを受け取ることで得られる期待感や親密さが失われた。封筒を開いて心のこもったメッセージを見つけ、マントルピースや冷蔵庫にカードを飾るという魔法は、薄れ始めたのだ。」

日本の状況と不気味なほど似ています。

別に日本人とアメリカ人が話し合って決めたわけでもないのに、まったく同じ現象が同時に進んでいるというのは、結局、ヒトは類似の環境に置かれれば、国家・民族・宗教の違いを超えて、自ずと類似の行動をとるからでしょう。

★

ただ、Owere氏も述べるように、クリスマスカード(や年賀状)の習慣がすたれ、送ることが稀になればなるほど、そこに一層明瞭な意味が生じるのもまた確かです。自分が出さずにいてなんですが、それらは温かい思いやりや、個人的親密さの表現として、たぶんロングテールで生き残るんじゃないでしょうか。

A Holy Night of Chocolate ― 2024年12月25日 09時27分49秒

1855年にフランス人、André Mauxion(1830-1905)がドイツで興したチョコレートの老舗、Mauxion社。他社に吸収合併された今も、ブランド名として生き残っています。社名としてはドイツ風に「マウクシオン」と読むのだと思いますが、下はそのマウクシオン社の広告(1925年)。

(シートサイズは25.5×20.5cm)

Mauxion wünscht fröhliche weihnachten!

マウクシオンから良いクリスマスを!

マウクシオンから良いクリスマスを!

キューピッド風の少女を引き連れ、チョコを配り歩く細身の麗人天使。

空には三日月と星、そして一筋の尾を引いて飛ぶ彗星が見えます。

冴え返った夜の気配を伝える、洒落た広告ですね。

この彗星の頭部は、西洋の城塔を模した同社のロゴで、これは創業家から経営を引き継いだエルンスト・ヒューター(Ernst Hüther)の頭文字、EとHの組み合わせだそうです。

★

この広告が出た前後、大戦間期のマウクシオン社は、高級チョコのブランドイメージ確立のため、広告戦略に力を入れており、世間の評判を呼ぶ広告を次々と発表していました。日本で言えば、後のサントリーや資生堂みたいな感じだったのでしょう。商業主義というと一寸浅薄な感じもしますが、その背景には平和な世と豊かな市民生活があったわけですから、必ずしも悪いことではありません。そして才能あるクリエイターにとっても良い時代だったと思います。

★

日本を振り返れば、稲垣足穂がまさに彗星のごとく現れた時代で、『一千一秒物語』(1923)、『星を売る店』(1926)、『第三半球物語』(1927)、『天体嗜好症』(1928)を立て続けに出した時期にあたります。

私がこの広告に惹かれた理由も、これがまさにタルホチックだからで、足穂の作品世界と、この広告の時代感覚は、必ずどこかでつながっている気がします。

黄金のコメタリウム ― 2024年12月08日 07時30分46秒

わが家にはコメタリウムが2台あります。

ひとつはSiiTaaさんからご恵贈いただいた純白のコメタリウム。

これは世界でただ1台のカスタムメイドで、それを持てたことを大いに誇っています。【LINK】。

「求不得苦」―求めて得ざる苦―と表裏して、「求めて得たる喜び」というのもあります。お釈迦様はきっとそれも迷いだと言われるでしょうが、でも、苦しみも喜びもあるのが凡夫であり、私はもちろん凡夫なので、それでも好いのです。

そしてもう一台は、アメリカのArmstrong Metalcrafts社(以下、Armstrong社)の黄金のコメタリウムです。こちらは世界で1台ということはありませんが、製品として販売されているコメタリウムとしては、今のところこれが唯一のものでしょう。

(古色が付いて「黄金」とも言い難いですが、昔はたしかに黄金色でした)

上の写真だと暗くてよくわかりませんが、メーカーの商品写真↓でお分かりのように、手前にクランクがあって、

これをくるくる回すと、

本体下部のギアが滑らかに回転し、上部にセットされた小球が、時には速く、時にはゆっくりと、リズミカルに楕円運動をします。

(下部の指針は、時計の時針のように等速運動して時間スケールを表示します。1回転に要する時間は、上部の非等速運動をする小球と同一です)

★

ところで、コメタリウムって何のために作られたか、つまり何をデモンストレーションするために工夫された装置か?というのは以前も書きました。

「え、コメタリウムなんだから、彗星の動きをシミュレートするためでしょう?」

…というのは事柄の半面にすぎず、本当の目的は「ケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)」を視覚的に教えるためのもので、Armstrong社のコメタリウムの盤面にケプラーの肖像がエッチングされているのも、そのためです。

ケプラーの第2法則は、「惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に掃く面積(面積速度)は、一定である」というもので、要は彗星に限らず、楕円軌道を描く各惑星は、太陽に近い時は素早く、遠い時はゆっくり動くということです。

(線分で区切られた長短さまざまな扇形の面積はいずれも同一)

ケプラーがそれを見出したのは、惑星の動きの精密観測データからであり、彗星からではありません(彼は彗星が惑星の間を直線運動していると考えていました)。彗星が楕円軌道(+放物線軌道を含む円錐曲線)を描くことが分かったのは、ニュートンの時代になってからのことです。

したがって「コメタリウム(彗星儀)」という名称には、ちょっと微妙なところもあるんですが、ケプラーの第2法則が劇的に観察されるのは他ならぬ彗星だし、彗星は宇宙の人気者なので、これはやっぱりコメタリウムと呼ぶのが穏当であろうと、私が言っても何の説得力もありませんが、そう思います。

【付記】 Armstrong社の個人経営者であるジェームズ・ドネリー氏には、ちょっとした思い出があって、今でも温かなものを感じます。

■小さな世界の不思議

ある星座切手が秘めた主張 ― 2024年11月02日 08時49分36秒

10月は「他愛ないものを買う月間」でした。

お尻を叩く絵葉書もそうだし、下の切手シートもそうです。

値段は送料込みで数百円。そのわりにずいぶんきれいな切手です。

元絵は、ローマの北50kmに位置するカプラローラの町にあるファルネーゼ宮(パラッツォ・ファルネーゼ)に描かれた天井画です。絵の作者はジョヴァンニ・デ・ヴェッキ(Giovanni de' Vecchi、1536–1614)。

(五角形をしたファルネーゼ宮。撮影:Fábio Antoniazzi Arnoni)

「ファルネーゼ」と聞くと、現存する最古の天球儀をかついだアトラス神像、「ファルネーゼ・アトラス」【LINK】を思い出しますが、このファルネーゼ宮こそ、かつてアトラス像が置かれていた、アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿(Alessandro Farnese、1520-1589)の邸宅にほかなりません。

ファルネーゼ宮の中には、「世界地図の間(Sala del Mappamondo)」と呼ばれる部屋があって、四方の壁には世界地図が、そして天井にはこの星座絵が描かれているというわけです。

ファルネーゼ枢機卿が、星の世界にどこまで心を惹かれていたかは分かりませんが、彼は古代ローマ彫刻の大コレクターだったらしく、ギリシャ・ローマの異教的伝統に連なる、星座神話の世界に関心を示したとしても不思議ではありません。いずれにしても、ここが天文趣味と縁浅からぬ場所であることは確かでしょう。

★

豪華絢爛な邸宅からチープな切手に話を戻します。

この切手は1986年のハレー彗星接近と、その国際観測協力を記念して発行されました。

4枚の切手の隅には、VEGA(ソ連)、PLANET-A(日本;日本での愛称は「すいせい」)、GIOTTO(欧州宇宙機関)の各探査機の姿が印刷されています。当時、ほかにも多くの探査機がハレー彗星に向かって打ち上げられ、「ハレー艦隊」と呼ばれました。

この切手は南太平洋の島国ニウエ(Niue)が発行したものです。

…と言いながら、私は恥ずかしながらニウエという国を知りませんでした。イギリス国王を元首とする立憲君主制の国だそうです。国連に正式加盟はしていませんが、日本は国家として承認している由。2022年現在の人口は1681人で、バチカン市国に次いで世界で2番目に人口の少ない国だ…とウィキペディアに書かれています。切手が外貨獲得の手段であるのは、小国にありがちなことで、この切手もそのためのものでしょう。

(絶海の孤島、ニウエ)

★

私は最初、「たしかに美しい切手だけれど、このデザインはハレー彗星と関係ないし、他所から星にちなむ絵をパクってきただけじゃないの?」とも思いました。でも、それは私の浅慮で、ここにも切手デザイナーの深い配慮は働いていたのです。

(世界地図の間・天井画 https://www.wga.hu/html_m/v/vecchi/2mappa1.html)

そう、切手化するにあたり、元絵が鏡像反転されているのです。

ファルネーゼ宮の元絵は、天球儀の星座絵と同様、地上から見た星の配列とは反対向きに描かれているのですが、切手の方はそれを再度反転させて、地上から見たままの姿になっています。

これは切手の方に文句なしに理があると思います。

何せ天井画なのですから、実際に星空を見上げた時と同じ姿になっていないと変だし、天井に描いた意味がないと思います(実際、フィレンツェのサン・ロレンツォ聖堂や、サンタ・クローチェ教会の天井に描かれた、15世紀の星座絵は地上から見た姿で描かれています)。

…というわけで、たしかにハレー彗星とはあんまり関係ないにしろ、一見安易なこの切手にも、ある種の「主張」があり、そこに小国の気概みたいなものを感じました。

江戸のコメットハンター(4) ― 2024年10月23日 07時49分34秒

『聞集録』については、以下で詳細な考察が行われています。

■田中正弘 「『聞集録』の編者と幕末の情報網」

「東京大学史料編纂所研究紀要」、10巻(2000)pp.59-86.

「東京大学史料編纂所研究紀要」、10巻(2000)pp.59-86.

私は最初、この論文を読めば必ずや何か見えてくるであろう…と予想して記事を書き始めたのですが、彗星の件と結びつけることは難しそうなので、とりあえず分かったことだけ記します。例によって竜頭蛇尾、羊頭狗肉の類です。

★

まず、この『聞集録』の編者ないし筆録者は、近江国の在地土豪の流れをくむ、六地蔵村(現栗東市六地蔵)の名望家、高岡九郎左衛門(諱は秀気、号は楳里)で、享和2年(1802)に生まれ、明治11年(1878)に数え年77歳で没した人です。

彼は豪農であり、同時に士分として川越藩・松平大和守家に召し抱えられ、同藩が近江に持っていた5千石の領地の差配をする小代官でもありました。

ただ、彼が近江の片田舎でずっと暮らしていたら、いくら名望家だ、小代官だといっても、幕末裏面史に触れるような数々の情報に接することは難しかったでしょう。しかし、彼の場合、約20年間、川越藩の京都藩邸に詰め、京都留守居役の下僚として働く機会がありました(その間、家のことは長男に任せていました)。

京都留守居役は、京都を舞台にした公武の政治折衝・儀典の現地責任者であり、その下で実務を担う高岡九郎左衛門には、同僚はもちろん、他家の家臣とも濃い付き合いがあり、その顔と交際範囲がものすごく広かった…というのが、彼の情報網を支えていたようです。

★

今回、田中氏の上記論文を読んで驚いたのは、幕末の情報統制があまりにも「パーパー」だったことです。人の口に戸は立てられぬといいますが、当時は私的な情報交換が非常に盛んで、一人が得た情報は「廻状」を回すことで、仲間内ですぐ共有されましたし、しかも通信の秘密も何もなくて、遠隔地とやりとりする幕吏の書簡なんかでも、途中でそれを盗み見た誰かが、これは重要だと思えばパッと写し取って、それをまた親しい人にこっそり知らせる…なんてことがまかり通っていました。まさに漏れ放題ですね。

また公家の家臣の中には、複数の大名家から扶持をもらっている者もおり、田中氏はそれを「情報提供への報酬」と推測していますが、こうなると現代の情報屋、タレコミ屋です。

『聞集録』は、安政5年に老中が大小目付、勘定奉行、勘定吟味役に対して発した指示書を写し取っており、そこには、「外交上の機密情報は、相手がたとえ譜代大名であっても漏らしてはならぬ」と書かれています。そんな指示を出さねばならぬほど、情報漏洩が日常茶飯だったのでしょう。だからこそ、武士としてはごく小身の高岡九郎左衛門のところにも、機密情報がいくらでも漏れて来たわけです。(驚くべきことに、『聞集録』には、米国総領事・ハリスと幕府との間で行われた、日米通商条約締結の事前交渉の生々しいやりとりといった、最重要機密と思える情報まで詳細に記録されています。)

★

ここで例の彗星の件に戻ります。

上のような次第とすれば、そもそもあの天文方の文書は、機密情報でもなんでもありませんから、どこでどう流出し、拡散しても不思議ではありません。ただし、『聞集録』の件に関していえば、高岡九郎左衛門が同時代情報の筆録を始めたのは、天保2年(1831)頃、さらに本格化したのは天保7年(1836)頃からなので、文化8年(1811)の彗星の記事は、リアルタイムの筆録ではありません(当時の九郎左衛門は。まだ数えで10歳に過ぎません)。実際に彗星が飛んでから30年ほど経て、どこかで入手した資料を写し取ったたもの…ということになります。

その情報源がどこかは不明というほかありませんが、京都に住む高岡の情報網に引っかかるぐらい、その情報が出回っていたのは確かです。

以下は一つのありうる仮説です。

彗星が飛んだ文化8年(1811)は、同時に天文方・高橋景保の提唱により、幕府の蘭書翻訳機関、「蛮書和解御用(ばんしょわげごよう)」が設立された年でもあり、景保はその責任者でした。蛮書和解御用は、当然長崎通詞と仕事上のつながりがありました。そして、高岡九郎左衛門の情報源の一人に、京都在住の楢林某という者がおり、彼は長崎通詞・楢林氏の縁戚と思われ、しばしば長崎在住の知人と文通し、長崎通詞の生の情報を得ていたことを、田中氏は指摘しています。そうした関係から、楢林某の手元に過去の彗星観測記録が残されていたとしても不思議ではありません。まあ、他にいくらでも情報ルートはあり得るので、これはあくまでも仮説であり、憶測です。

★

…というわけで、私の手元にある一枚の文書も、当時たびたび作成されたであろう写しの一枚ということになるのですが、出所が何も記されてないので、どこで誰が写したかは分かりません。ただ、その正確な作図や、几帳面な書字から、原本に非常に近い写しだろうと推測されるばかりです。

(連載(1)より再掲)

★

最後に、原文書の作成者・報告者である、「天文方三名」とは誰かを確認しておきます。

渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、1976)には、天文方各家の事績を整理した編年年表が載っています(pp.33—48)。それによると、天文方を務めた家は、江戸時代を通じて8家を数え、渋川、猪飼、山路、西川、吉田、奥村、高橋、足立の各家がそれに当たります。そのうち文化8年当時の天文方は、渋川景佑(9代目)、山路諧孝(3代目)、吉田秀賢(3代目)、高橋景保(2代目)、足立信頭(初代)の5人(数字は天文方としての当家代数)です。このうち、渋川景佑は高橋家から渋川家に養子に入った人で、高橋景保の実弟。

「天文方三名」とは、これら5人のうちの誰かということになりますが、渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史』の702~708頁を参照すると、この彗星を実際に連測して、経路を決定したのは足立信頭(左内)なので、彼の名は確実にあったでしょう。また職責上、高橋景保と渋川景佑のどちらかは連署していたと思います。

【2024.10.24付記】 自信満々に書きましたが、これは私の勘違いでした。文化8年当時、足立信頭はまだ正式な天文方ではなく、高橋景保の手附として「暦作及観測御用手伝」の任にあったので、天文方として連署することはなかったはずです(天文方に任命されたのは、だいぶ時代が下った天保6年(1835)のことです)。したがって「文化8年当時の天文方」も足立家を除く4家が正しいことになります。以上訂正します。コメント欄でご教示いただいたS.Uさんに感謝いたします。【付記ここまで】

(渡辺敏夫 『近世日本天文学史』 p.704所載、「文化8年の彗星の経路(足立左内測並図)」)

★

冒頭で述懐したように、ひどく竜頭蛇尾な結果に終わり、コメットもコメットハンターのこともほとんど登場しませんでしたが、当時の世相の一面を学んだことで個人的には良しとしたいと思います。

(この項おわり)

江戸のコメットハンター(3) ― 2024年10月19日 17時35分31秒

前回のつづきを書くつもりでしたが、ちょっと話が脱線します。

そもそも『近世日本天文史料』という書物はどのようにして生まれたか?

前述のとおり、この本は大崎正次氏(1912-1996)の編纂によって1994年に出たものですが、そこにはさらにその「原本」ともいうべき稿本がありました。

その間の事情は、同書冒頭の「本書の成立と内容」に書かれています(引用にあたり漢数字の一部を算用数字に改めました)。

「本書成立の第一歩は旧稿の発見からはじまった。旧稿とは、神田先生〔※引用者註:江戸時代以前の天文古記録を集めた『日本天文史料』(1935)の編者、神田茂博士(1894-1974)〕が亡くなられた数年後、先生の遺書の整理売却が一応終わったあと、先生の遺書の一括整理をまかされた古書店主児玉明人氏の倉庫にあった段ボールの数箱に、反故同様につめられた残品の中から、私が発見して買い求めた古ぼけた書き抜き原稿用紙(200字詰)約一千枚のことである。1983年6月のことであった。それは1601年以後の近世天文史料の書き抜き原稿の一束だった。」

なかなかドラマチックな話ですね。

上の一文の続きを読むと、この旧稿は、神田博士自身の収集になる部分も当然あったのでしょうけれど、当初から神田博士の仕事を手伝っておられた、他ならぬ大崎氏自身の手になる部分が多かったように読めます。結局、大崎氏はご自身の成果を、神田氏の遺稿から“再発見”されたのではないでしょうか(大崎氏の書きぶりには、ちょっと曖昧な部分もありますが)。

そしてこれを核として、さらに大崎氏や大谷光男氏らの関係者が、新史料の収集増補を続け、結果的に旧稿の2倍余りのボリュームになったものが、『近世日本天文史料』として上梓されることになったのです。

★

今回私が改めて疑問に思ったのは、「幕府天文方による公式記録類は、今どこにあるのか?」ということです。

もし、その記録類が一括して江戸城に保管され、明治新政府に引き継がれ、今は国立天文台や国会図書館が所蔵しているのだとしたら、それを参照すればよいわけです。しかし、こんなふうに苦労して史料収集をしなければならないということは、すなわち現実はそうなっていないことを意味し、結局、原史料は失われてしまったということです。

たしかに、江戸幕府から新政府の手に渡った史料もあります。

幕府の「御文庫」に蔵された貴重な蔵書類は、新政府に引き継がれ、現在は内閣府が保管しています(紅葉山文庫旧蔵書)。また町奉行所関係の記録類は、東京府庁に引き継がれ、現在は国会図書館に収められています(旧幕引継書)。寺社奉行・評定所関係の書類は、いったん東京帝大に収まったものの、関東大震災で焼失してしまいました。

しかしそうした例外を除き、多くの行政文書は、明治維新の折に廃棄(一部は意図的に焼却)あるいは散逸してしまい、天文方の記録類もその一部だったのでしょう。

渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史(下)』を見ると、485頁に「浅草天文台の終末」という一節があって、この天文方の観測拠点が、明治維新後にどういう運命をたどったか書かれています。それによれば、天文台の建物や器械類は、明治2年の段階でいったん東京府の管理下に入ったものの、結局「新しい天文台を建てるにしても、今の土地は不適当だから」という理由で取り壊しが決まり、器械類の方は、東大の前身である開成学校が引き渡しを願い出て、それが許可され…ということまでは文書で分かるのですが、その後の消息は不明だそうです(※1)。仮に天文台に記録類が当時残されていたとしても、おそらく同じ運命をたどったはずです。

残る希望は、天文方関係者の家に残された家蔵文書類ですが、幕府の役人の自宅は要するに「官舎」ですから、幕府がなくなればすぐに立ち退かねばならず、明日の生活も見えない中、転居の際に不要不急の文書がどうなったかは想像に難くありません。おそらく多くは反故紙として、二束三文で下げ渡されたのではないでしょうか。

そんなわけで、江戸の天文記録の跡をたどるのは大変な仕事です。

今、国立天文台の貴重資料展示室に収まっている資料類も、その主体は平山清次、早乙女清房、小川清彦、その他の各氏が多年にわたって収集し、寄贈した古書・古文書類です。各地の博物館・図書館にまとまって存在するものも、同様の経緯でコレクションに加わったものが多いと思います(東北大学狩野文庫や、大阪歴史博物館所蔵の羽間文庫(※2)等)。

何だか知ったかぶりして書いていますが、こういう基本的なことも、私は今まで知らなかったことを、こっそり告白しておきます。

★

さて、そうした片々とした史料のひとつが、東大資料編纂所にある『聞集録』です。

これは近江の名望家であり、川越藩の近江分領の差配に関わった高岡家の当主が、方々で入手した情報を書き留めた「風説留」と呼ばれる性格の史料で、維新後に高岡家から明治新政府に全108冊が献納され、それが今東大にあるわけです。

(次回、話をもとに戻して続く)

-----------------------------------------

(※1)浅草天文台の払い下げ入札と、それに開成学校が待ったをかけた一件について、東京都公文書館のFacebookページに記述がありました。

■ 【浅草元天文台の管理】2018年2月18日

(※2)羽間文庫の伝来については下記を参照。

■井上智勝 「羽間文庫の高橋至時関係資料」

「天文月報」第98巻第6号(2005年6月)pp.384-390

江戸のコメットハンター(2) ― 2024年10月17日 05時43分09秒

さて、話をもとに戻して江戸時代の彗星の話。

話が2回ないし3回で終わるか定かでないので、前回のタイトルを「江戸のコメットハンター(前編)」から「同(1)」に改めました。

★

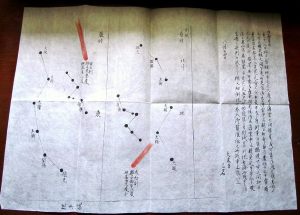

この「御届書付」は、まったく同じものが大崎正次(編)『近世日本天文史料』(原書房、1994)に出てきます(本文p.490、巻末附図p.615)。

(巻末附図11)

この彗星の正体は、「1811年の大彗星(C/1811 F1)」と呼ばれるもので、1811年の3月に発見後、時と共に明るさを増し、4月~12月まで8か月余りにわたって目視可能だったという顕著な彗星です(10月に最大光度0等級に達しました)。

『近世日本天文史料』には、1811年9月10日(和暦:文化8年7月23日)から始まって、同時代の諸書(ex.「若杉家日記」、「春波楼筆記」、「続王代一覧後期」…etc.)に出てくる計14件の記録を収録しており、「御届書付」もその一つです。

「御届書付」が提出された「8月14日」は、グレゴリオ暦だと10月1日に当たります。また観測を行った8月11日~13日は、同じく9月28日~30日なので、この天文方の報告が日本で最初の記録というわけではありませんが、天文方としては第一報のようです。

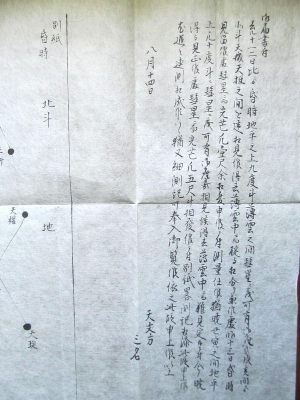

その内容を『近世日本天文史料』の翻刻によって見てみます。

「去ル十一・二日頃より昏時地平之上九度斗薄雲之間彗星ニ而も可有御座候哉、戌亥より北斗天璣天枢之間を建相見候得共、薄雲中ニ付碇と相分り兼候処。昨十三日昏時見留候処、彗星ニ而光芒凡一尺余相発申候ニ付測量仕候。猶又昨暁丑寅之間地平上凡十度斗ニ彗星ニも可有御座哉相見候得共、薄雲中ニ而難見定候ニ付、今暁篤と見出候処、彗星ニ而、光芒凡五尺斗相発候ニ付別紙略測記相添此段申上候。尤追々連測相成候て、尚又細測記可奉入御覧候。依之此如奉申上候以上。/天文方/三名」

口語に直せば、大要次のような意味かと思います。

「(旧暦)8月11、12日頃から、夕暮れ時の地平線上約9度の高さに、薄雲を通して彗星らしきものがあり、北西方向から北斗七星の天璣(フェクダ)と天枢(ドゥーベ)に寄った位置に、直立して見えたが、何しろ薄雲中のことではっきりとは分からなかった。しかし、昨13日の夕暮れに見たところ、たしかに彗星であり、光芒が約1尺余りも伸びていたので、測量を実施した。また昨日の夜明け方、北と東の間の方角、地平線上約10度の高さに彗星らしきものを認めたが、薄雲中でこれまた見定め難かったので、今日の夜明け方に改めて観測したところ、やはり彗星であり、光芒が約5尺ばかりも伸びていたので、別紙の略測記を添えてご報告申し上げる。今後さらに連続観測を実施して、一層詳細な観測記録をご覧に入れたい。以上ご報告まで。天文方三名より」

(ウィキペディア掲載の図に北斗各星の中国名を付加。原図出典:

★

ここで気になったのは、上の翻刻と手元の史料とで、一部文字の異同があることです。以下に異同を赤字で示します(〔 〕内が手元の史料の表記。ゟ(より)、茂(も)等の変体仮名の違いは省略)

「去ル十一・二日頃〔比〕より昏時地平之上九度斗薄雲之間彗星ニ而〔而の1字欠〕も可有御座候〔候の1字欠〕哉、戌亥〔間の1字有〕より北斗天璣〔機〕天枢〔桓〕之間を建相見候得共、薄雲中ニ付〔而〕碇と相分り兼候処、昨十三日昏時見留候処。彗星ニ而光芒凡一尺余相発申候ニ付測量仕候。猶又昨〔又昨の2字欠〕暁丑寅之間地平上凡十度斗ニ彗星ニも可有御座哉相見候得共、薄雲中ニ而難見定候ニ付、今暁篤〔得〕と見出〔正〕候処、彗星ニ而、光芒凡五尺斗相発候ニ付別紙略測記相添此段申上候。尤追々連測相成候て、尚〔猶〕又細測記可奉入御覧候。依之此如〔段〕奉〔奉の1字欠〕申上候以上。/天文方/三名」

(手元の書付全文)

こう見ると結構違いますね。このことは、『近世日本天文史料』の典拠と、手元の書付との「史料的距離」を物語るもので、たしかに元は同じでも、人間のやることですから、書写を繰り返しているうちに、これぐらいの差は生じるということでしょう。

★

ここで、『近世日本天文史料』に収められた史料の出典を確認しておくと、「聞集録」となっていて、これは現在、東大史料編纂所が所蔵しています。

この『聞集録』の成立事情も絡めて、江戸の情報網の中で、彗星の話題がどう拡散していったのか、その中で手元の書付をどう位置づけるか…みたいなことを、あまりしっかり論じることもできませんが、さらにつぶやいてみます。

(この項つづく)

君の名は…? ― 2024年10月14日 17時47分31秒

以下、小ネタです。

彗星が登場する映画というと、2016年に公開された新海誠監督の「君の名は。」をまず思い出します。

(主人公が高校生の姿のままで描かれた宣伝用のカット)

今でも印象に残る映画ですが、物語のラストで主人公の三葉と瀧が再会した階段のシーン、あれは東京の四谷須加神社の階段だ…というのは、ファンの間ではよく知られた事実と思います。

ストリートビューに投稿された写真を見ると、「なるほど」と思うんですが、こないだ地元・名古屋のストリートビューを見ていて、「あれ?」と思った眺めがあります。

千種区内の階段坂からの眺めですが、その高低差や「抜け感」でいうと、こっちの方が似てないですかね?

まあ、そうこだわるほどのこともないですが、階段の向こうに広がる光景をディスプレイ越しに眺めながら、映画のことを懐かしく思い出しました。

★

再会という点では、周期彗星そのものが再会を体現する存在です。

たぶん映画のストーリーはそのことも下敷きにしていると思いますが、作中のティアマト彗星(架空の彗星)は、周期1200年という設定だそうです。

紫金山・アトラス彗星の場合は、推定約8万年。

8万年後に「紫金山・アトラス彗星」の名を記憶している人がいるのかどうか、たぶんいないんでしょうけれど、だとするとあの彗星が「紫金山・アトラス彗星」と呼ばれるのは、彗星の生涯においてただ一度きりのことであり、なんだか無性にいとおしい気がします。

江戸のコメットハンター(1) ― 2024年10月14日 11時16分16秒

紫金山・アトラス彗星の話題で、一般向けメディアも賑わっています。やっぱり彗星は人気者ですね。まあ、これは彗星の正体がわかって、この「宇宙の旅人」を歓迎するムードが高まってからのことで、それ以前はもっぱら不気味で不安を掻き立てる存在だったことは、洋の東西を問いません。

★

日本で彗星に対する科学的関心が生まれたのは江戸時代中期、宝暦年間(1751~63)以降のことで、この頃から幕府天文方による正確な位置観測に向けての努力が始まった…と渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史』には書かれています(p.692)。

もっとも天文方の本務は暦の作成でしたから、彗星観測はいわば余技で、それでも結構なエネルギーを注いだのは、彗星のようなぼんやりした対象の位置を正確に決定することは、非常にチャレンジングなことであり、彼らの研究者魂や技術者魂を強く刺激したからでしょう。

★

そんな「江戸のコメットハンター」にちなむ品を手にしました。

浅草天文台を観測拠点として活動した、幕府天文方による彗星発見の第一報である「御届書付」です。天文方は若年寄の直属だったので、直接には若年寄に対して差し出したものでしょう。

美濃判サイズの和紙(実寸は28×38.5cm)に、細筆を使って丁寧に書かれています。図中の直線は、おそらく墨糸を打ったものでしょう。字体と紙質から、江戸期の文書と見て間違いないと思いますが、もちろん現物は若年寄に提出してしまったので、これはその写しということになります。

現物では彗星の位置は別紙に描かれていたようですが。ここでは同じ一枚にまとめて描かれています。また現物では、末尾に報告者である天文方3名の署名があったはずですが、写しでは単に「天文方三名」となっています。

ただ、写しにしても、ここまで丁寧に書かれているのは、「写しの写しのそのまた写し」とかではなく、現物を直接脇に置いて書いたものではなかろうかと、もちろん正解は分からないですが、今のところそんなふうに考えています。したがって天文方自身、あるいはその周辺の者が、控えとして作成したもの…という可能性もなくはありません。

★

この文書が報じている彗星は、大崎正次氏が編纂した『近世日本天文史料』(原書房、1994)を見たらすぐに分かりましたが、この文書の素性に関しては、他にもいろいろ考えるべき点があるので、地味な話題ですが、のんびり筆を進めます。

(この項つづく)

最近のコメント